L’arum tacheté (Arum maculatum), communément appelé gouet ou pied-de-veau, est une plante herbacéeQui a une consistance tendre puisque dénuée de bois. Ses tiges sont formées de cellulose. Par opposition à une plante constituée de bois ou y ressemblant (plante ligneuse). vivacePlante pouvant vivre plusieurs années. de la famille des Aracées. Son nom scientifique fait référence aux taches brunes caractéristiques de ses feuilles (« maculatum » signifiant « tacheté » en latin).

Répandue dans les sous-bois humides d’Europe, cette espèce se distingue par son inflorescenceIl s'agit d'un ensemble de fleurs, voisines les unes des autres ou séparées par des bractées. singulière et sa toxicité notoire. Elle pousse souvent à proximité de l’ail des ours et les cueilleurs un peu distraits peuvent cueillir ses jeunes pousses par erreur. Comme vous le découvrirez, le nombre d’intoxications lié à cette plante est assez élevé. C’est la raison pour laquelle les amateurs de plantes sauvages comestibles devraient apprendre à la reconnaître.

Description de l’arum tacheté

Les feuilles de l’arum tacheté

Les feuilles présentent une forme sagittée caractéristique, évoquant un fer de lance ou de hallebarde. Leur longueur varie entre 10 et 20 cm, avec un pétiolePartie étroite de la feuille unissant le limbe à la tige. engainantForme une gaine autour de la tige. particulièrement allongé pouvant atteindre 40 cm. Le limbePartie large et plate d'une feuille, généralement située entre le pétiole (la "tige" qui relie la feuille à la tige principale) et les marges (les bords de la feuille)., d’un vert foncé luisant, est marquée par des nervures réticulées, formant un réseau. Certains spécimens arborent des macules brunâtres ou pourpres à la face supérieure, bien que cette caractéristique ne soit pas systématique. La feuille est caoutchouteuse au toucher.

Un critère distinctif essentiel réside dans la présence d’une nervure marginale parallèle au bord de la feuille. Cette particularité permet de différencier l’arum tacheté des espèces voisines comme le chénopode ou l’oseille des bois.

L’inflorescenceIl s'agit d'un ensemble de fleurs, voisines les unes des autres ou séparées par des bractées. de l’arum tacheté

L’inflorescenceIl s'agit d'un ensemble de fleurs, voisines les unes des autres ou séparées par des bractées. se compose d’un spadice central entouré d’une spatheBractée membraneuse ou foliacée enveloppant l'inflorescence (les fleurs).. La spatheBractée membraneuse ou foliacée enveloppant l'inflorescence (les fleurs)., grande bractéeFeuille modifiée, souvent située à la base d'une fleur ou d'une inflorescence. en forme de cornet, adopte des teintes variables selon les individus : jaune pâle, verdâtre ou légèrement violacée. Elle enveloppe partiellement le spadice, structure charnue cylindrique divisée en trois zones distinctes. À la base, les fleurs femelles réduites à leur gynécée. Au centre, une couronne de fleurs stériles filiformes jouant un rôle mécanique dans le piégeage des insectes. À l’extrémité, une massue violacée élargie portant les fleurs mâles à anthères pourpres

Cette disposition stratifiée permet une pollinisation sophistiquée. Le spadice émet une odeur nauséabonde rappelant les excréments ou les charognes, amplifiée par une production de chaleur interne (thermogenèse) pouvant élever la température jusqu’à 40°C.

L’odeur résultante, perçue par des Psychodidae, simule fidèlement celle des excréments ou de la bouse en décomposition. Attirés par ce leurre, les diptères glissent sur la surface papilleuse de la spatheBractée membraneuse ou foliacée enveloppant l'inflorescence (les fleurs). et tombent dans la chambre florale. Les staminodes turgescents se redressent alors, bloquant mécaniquement toute sortie. Durant cette captivité nocturne, les mouches se couvrent involontairement du pollen déposé par les fleurs femelles. Le lendemain, après maturation des anthères mâles, les poils se flétrissent et les insectes chargés de pollen frais sont libérés, prêts à répéter le cycle sur une autre inflorescenceIl s'agit d'un ensemble de fleurs, voisines les unes des autres ou séparées par des bractées..

N’hésitez pas à consulter ce très bel article qui illustre bien la pollinisation de l’Arum maculatum.1

Les fruits de l’Arum maculatum

Les fruits se présentent sous forme de baies globuleuses de 5 à 10 mm de diamètre, disposées en épi serré. Vertes initialement, elles virent au rouge orangé vif à maturité. Chaque baie contient une à deux graines sphériques à tégument durci.

L’arum tacheté développe un système souterrain tubéreux charnu, assurant sa pérennité et le stockage des réserves nutritives. Ce tuberculeTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles., de forme oblongue, permet à la plante de survivre durant les périodes défavorables et de redémarrer sa croissance au printemps.

Où pousse l’arum tacheté (Arum maculatum) ?

L’arum tacheté prospère dans les forêts caducifoliées, les haies et les zones humides d’Europe tempérée, évitant les régions méditerranéennes trop sèches Il indique des sols riches en humus, frais à humides, souvent eutrophes, avec une préférence pour les substrats argilo-limoneux. En France, il est absent de l’extrême ouest et du Midi, mais commun ailleurs, notamment dans les hêtraies et les fruticées.

En montagne, l’espèce se rencontre jusqu’à 1 000 m d’altitude, partageant son biotope avec des plantes comme l’ail des ours (Allium ursinum) ou la ficaire (Ficaria verna).

L’arum tacheté est une plante très toxique

La toxicité de l’arum tacheté repose principalement sur la présence de raphides2 ; 3 ; 6 (des cristaux d’oxalate de calcium) stockés dans des idioblastes spécialisés. Lors de la mastication, ces aiguilles microscopiques perforent les muqueuses buccales, libérant simultanément des protéases et d’autres médiateurs inflammatoires qui potentialisent l’irritation. Ce mécanisme de défense végétal, commun aux Aracées, explique la rapidité d’apparition des symptômes (picotements, œdème) en quelques instants.

Les baies, attractives par leur couleur et leur saveur sucrée initiale, représentent le plus grand danger, notamment pour les enfants. L’ingestion provoque une irritation buccale intense, un œdème pharyngé pouvant entraîner l’asphyxie3 ; 6.

Usages traditionnels de l’arum tacheté

Les tuberculesTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles. des arums (A. maculatum, italicum et dioscoridis) ont été consommés depuis l’Antiquité. Ils ont servi de nourriture dans plusieurs pays d’Europe et l’arum d’Italie a même été cultivé à Guernesey pour extraire de la fécule de ses tuberculesTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles.. Elle était ensuite vendue en Angleterre sous le nom de portland sago.2

François Couplan rapporte que les tuberculesTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles. des arums maculés et d’Italie ont également servi en Bosnie pour préparer des bouillies et des galettes.2

Les tuberculesTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles. sont pourtant riches en raphides d’oxalates mais une préparation minutieuse permet de s’en débarrasser. Il faut beaucoup de patience et d’énergie. Une cuisson prolongée dans plusieurs eaux est nécessaire et cela peut durer plusieurs heures.2

Les feuilles ont également été consommées après avoir été cuite de la même façon dans le sud-est de l’Europe. François Couplan rapporte dans son ouvrage Le Régal végétal que « dans le canton de Soleure, en Suisse, les gens mangent parfois encore des feuilles d’arum dans une sauce blanche comme cure de printemps supposée dépurative. Il faut avaler rapidement car la préparation pique la gorge ».2

Même si l’arum est consommé de façon traditionnelle, ce n’est clairement pas une plante recommandé à la consommation, à moins de se trouver en situation de survie. D’ailleurs, des intoxications sont courantes après une préparation inadéquate.

Les symptômes d’une ingestion d’Arum maculatum

L’ingestion provoque typiquement une irritation buccale immédiate avec hypersalivation, érythème lingual et dysphagie. Un œdème labial ou glossopharyngé peut obstruer partiellement les voies aériennes, comme observé chez un jeune Indien de 20 ans ayant ingéré 50 g de tuberculeTige ou racine souterraine pérennante et renflée servant de réserve et ne portant que des embryons minuscules de feuilles., nécessitant une corticothérapie intraveineuse. La résolution survient généralement en 24 à 48 heures avec un traitement symptomatique.4

Aucun décès n’a été recensé dans la littérature récente, mais un cas croate de 2020 met en lumière des risques indirects. Deux enfants ont développé une stomatite après consommation de légumes contaminés par des fragments de feuilles qui avaient pourtant été enlevés4.

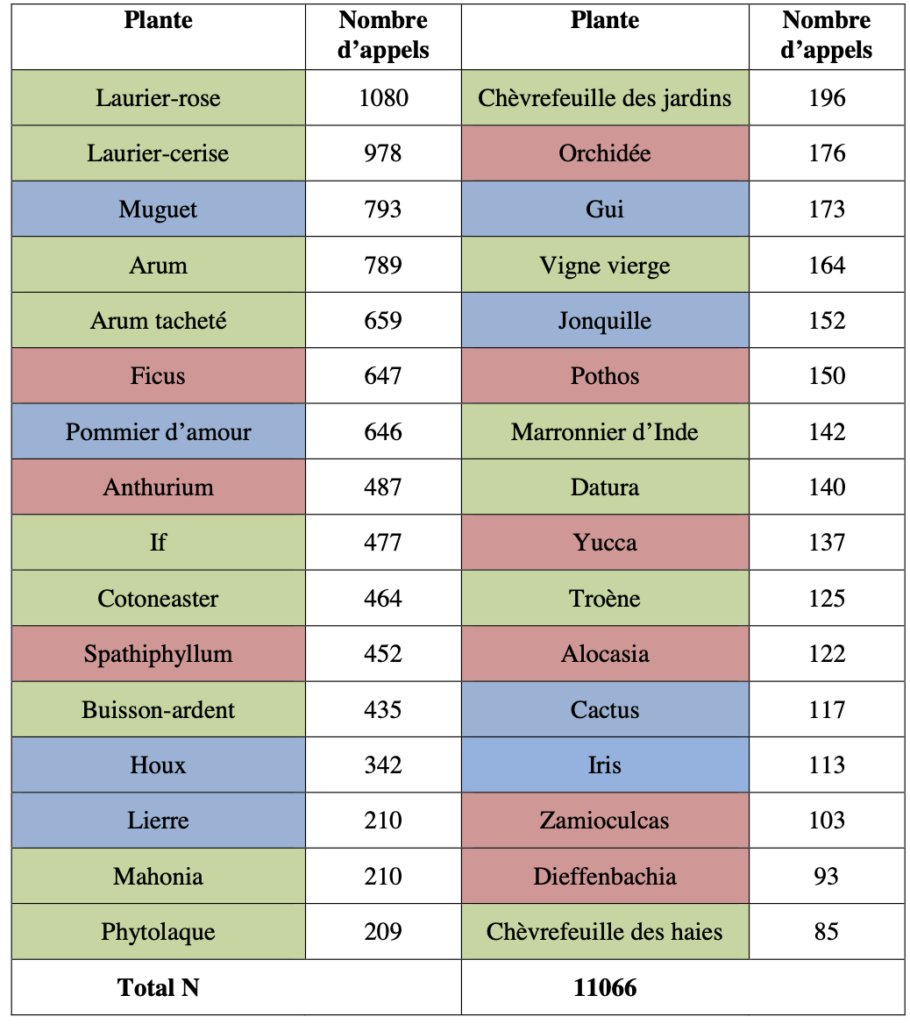

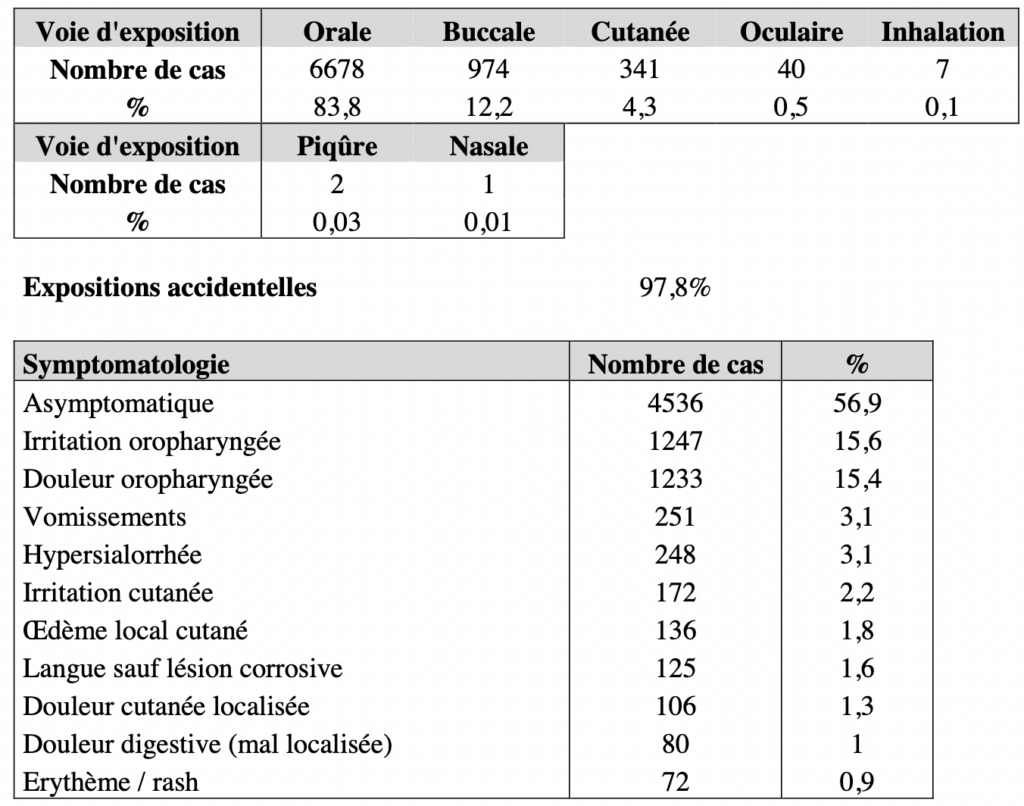

Voici par exemple les symptômes observés dans les centres antipoison et de toxicologie français entre 1999 et 2016 et rapportés dans une la thèse rédigée par LEMOINE Julie. Cela comprend les patients exposés aux plantes du genre Arum. Ces statistiques comprennent donc également l’arum d’Italie (Arum italicum).5

toxicovigilance français sur les années 2011 à 2013.5

Des intoxications courantes

En France, l’arum tacheté figure parmi les plantes sauvages les plus signalées aux centres antipoison. Cependant, moins de 10 % des expositions entraînent des symptômes nécessitant une intervention médicale, reflétant la faible quantité habituellement ingérée.5

Ces intoxications liées à l’arum tacheté s’expliquent par plusieurs facteurs. Tout d’abord, elle fait partie des plantes ornementales et se développe donc dans de nombreux jardins. Ensuite, ses baies rouge vif, particulièrement visibles en période estivale, attirent l’attention et peuvent inciter les enfants à la cueillir.

Enfin, les confusions avec certaines plantes comestibles lors de la cueillette sauvage arrivent au stade végétatif, notamment avec l’ail des ours (Allium ursinum). Voyons à présent comment différencier à coup sûr ces deux espèces qui poussent l’une à côté de l’autre !

L’arum tacheté et l’ail des ours : différencier les deux plantes

Observez bien cette photo et n’hésitez pas à cliquer pour l’agrandir. Elle permet de mieux comprendre qu’une personne insuffisamment préparée puisse se tromper.

Pour différencier l’ail des ours (Allium ursinum) de l’arum tacheté (Arum maculatum), le moyen le plus simple est de sentir la feuille. Si ça sent l’ail, c’est de l’ail des ours. Mais vous ne pouvez pas vous y fier complètement puisque vos doigts sentiront de toute façon l’ail. Ensuite, il faut malgré tout éviter de froisser la feuille de l’arum tacheté et l’approcher du visage.

Les feuilles de l’ail des ours présentent des nervures parallèles convergeant vers la pointe, tandis que celles de l’arum tacheté affichent des nervures réticulées formant un réseau complexe, un contraste clé même chez les jeunes plants.

Les nervures de l’arum tacheté sont réticulées. Photo : Jean-Claude Bouzat [CC BY-SA 2.0 FR], via Tela Botanica

Lorsque les feuilles sont jeunes, observer la nervation permet d’identifier parfaitement l’arum tacheté.

Par ailleurs, l’ail des ours possède des feuilles lancéolées, fines et souples, alors que l’arum tacheté développe des feuilles hastées avec 2 oreillettes à la base.

Que faire si j’ai mangé de l’arum tacheté ?

Les protocoles recommandent un rinçage buccal immédiat à l’eau froide pour éliminer les cristaux résiduels et les restes de plante. Appelez le centre antipoison le plus proche. Ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 :

– En France

– En Belgique

– En Suisse

– Au Québec

Les usages traditionnels de l’arum tacheté

Les praticiens provençaux, comme Antoine Constantin, le prescrivaient contre l’asthme et les affections respiratoires chroniques, souvent associé à des plantes comme l’origan ou la sauge.6 Les Arabes l’utilisaient d’ailleurs de la même façon.6 ; 7 Dioscoride, médecin grec de l’Antiquité, recommandait déjà sa racine pour soulager les troubles pulmonaires.

L’arum tacheté est un purgatif violent. À petites doses, la poudre de racine séchée servait de stimulant ou d’altérant, tandis qu’à doses plus élevées, elle provoquait des vomissements ou des purgations violentes. 6 ; 7

En application cutanée, la racine fraîche et les feuilles étaient employées comme vésicants ou rubéfiants. Les cataplasmes à base d’arum mélangé à de l’oseille et du saindoux étaient réputés pour mûrir les abcès froids et réduire les engorgements scrofuleux.6

En Suisse, en Valais, les feuilles d’arum maculatum étaient macérées dans de l’alcool utilisé ensuite comme cicatrisant.7

Au vu de sa toxicité, il n’est pas du tout conseillé d’utiliser cette plante aujourd’hui.

Les réponses aux questions les plus posées

L’arum tacheté (Arum maculatum) est-il comestible ?

L’arum tacheté est toxique et ne doit pas être consommé. Cela dit, une préparation longue et fastidieuse permet de rendre la plante consommable, mais l’effort n’en vaut pas la peine. Les intoxications liées à une mauvaise préparation sont courants. Retenez donc que l’arum tacheté n’est pas une plante comestible. Je vous encourage à vous intéresser aux plantes parfaitement comestibles qui poussent communément. Lisez l’article pour en savoir davantage.

Arum tacheté, comment s’en débarrasser ?

Si vous souhaitez vous débarrasser de l’Arum maculatum, je vous encourage à lire cet article.

Quelle est la famille de l’arum tacheté ?

L’arum tacheté fait partie de la famille des Aracées, comme les plantes d’intérieur que l’on connaît : Alocasia, Alocasia ; Monstera ; Philodendron, etc. Elles sont toutes toxiques.

Arum tacheté et serpent

Dans certaines régions, on disait aux enfants qu’un serpent dormait sous chaque pied d’Arum, les dissuadant de s’approcher des baies toxiques. Ce stratagème éducatif exploitait la peur des reptiles pour prévenir les intoxications, illustrant comment les mythes servaient à transmettre un savoir pratique avant l’avènement de la pédagogie moderne.

Bienfaits de l’arum tacheté

Si l’arum tacheté a été traditionnellement utilisé en usage externe, il est vivement déconseillé de l’utiliser. Consultez l’article pour consulter les anciennes utilisations.

L’arum tacheté, une plante invasive ?

L’arum tacheté est une espèce indigène des sous-bois humides d’Europe qui peut être considérée comme envahissante par les jardiniers. Pourtant, il ne s’agit pas d’une plante invasive, contrairement à la renouée du Japon (une plante comestible). Sa présence naturelle dans les écosystèmes forestiers tempérés, où elle joue un rôle écologique spécifique.

Sources

1. La pollinisation par duperie de l’Arum maculatum : www.svtauclairjj.fr/arum/synthese.htm. Consulté le 28 février 2025.

2. Couplan F. (2017). Le régal végétal – Reconnaître et cuisiner les plantes comestibles. 2017e éd. Vol. 1. Sang de la Terre, Paris, 528 p

3. Couplan F. ; Styner E. (2020). Plantes sauvages, comestibles et toxiques. Delachaux et Niestlé, Paris, 416 p.

4. Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. publié et mis à jour sur le site : https://www.phytomedia.fr/araceae. Consulté le 28 février 2025.

5. Thèse rédigée par LEMOINE Julie : Analyse des cas d’expositions aux plantes ornementales à partir du système d’information des centres antipoison et de toxicovigilance français sur les années 2011 à 2013 : https://docnum.univ-lorraine.fr/public/ BUPHA_T_2016_LEMOINE_JULIE.pdf. Consulté le 28 février 2025.

6. Cazin ; Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58310855.texteImage. Consulté le 28 février 2025.

7. Couplan F. ; Dubouigne G. (2023). Le petit Larousse des plantes qui guérissent. Larousse, Paris, 1032 p.