La consoude officinale, également connue sous le nom scientifique de Symphytum officinale, est une plante herbacéeQui a une consistance tendre puisque dénuée de bois. Ses tiges sont formées de cellulose. Par opposition à une plante constituée de bois ou y ressemblant (plante ligneuse). vivacePlante pouvant vivre plusieurs années. appartenant à la famille des Boraginacées, qui inclut également la bourrache et le myosotis. Vous avez certainement déjà entendu parler des célèbres filets de consoude. C’est l’une des meilleures plantes cicatrisantes. Le nom de consoude s’explique par le latin consolida signifiant consolider / réparer. Symphytum a le même sens en grec.

Dans cet article, vous apprendrez à identifier la consoude officinale, à la cuisiner, l’utiliser au jardin, etc. Je vous parlerai également de sa toxicité.

Description de la consoude officinale

Je vais utiliser certains termes botaniques qui peuvent sembler difficiles à appréhender. Vous n’avez pas besoin de les retenir pour reconnaître la consoude officinale. Voyez-les comme un moyen de vous familiariser avec ce vocabulaire spécifique. Avec le temps, vous pourrez utiliser plus facilement les ouvrages spécialisés. Cliquez sur les mots surlignés en vert pour faire apparaître la définition.

Cette plante est caractérisée par une grande variabilité en termes de taille, pouvant atteindre de 30 cm à 1,20 m de hauteur. Elles forment la plupart du temps d’importes colonies.

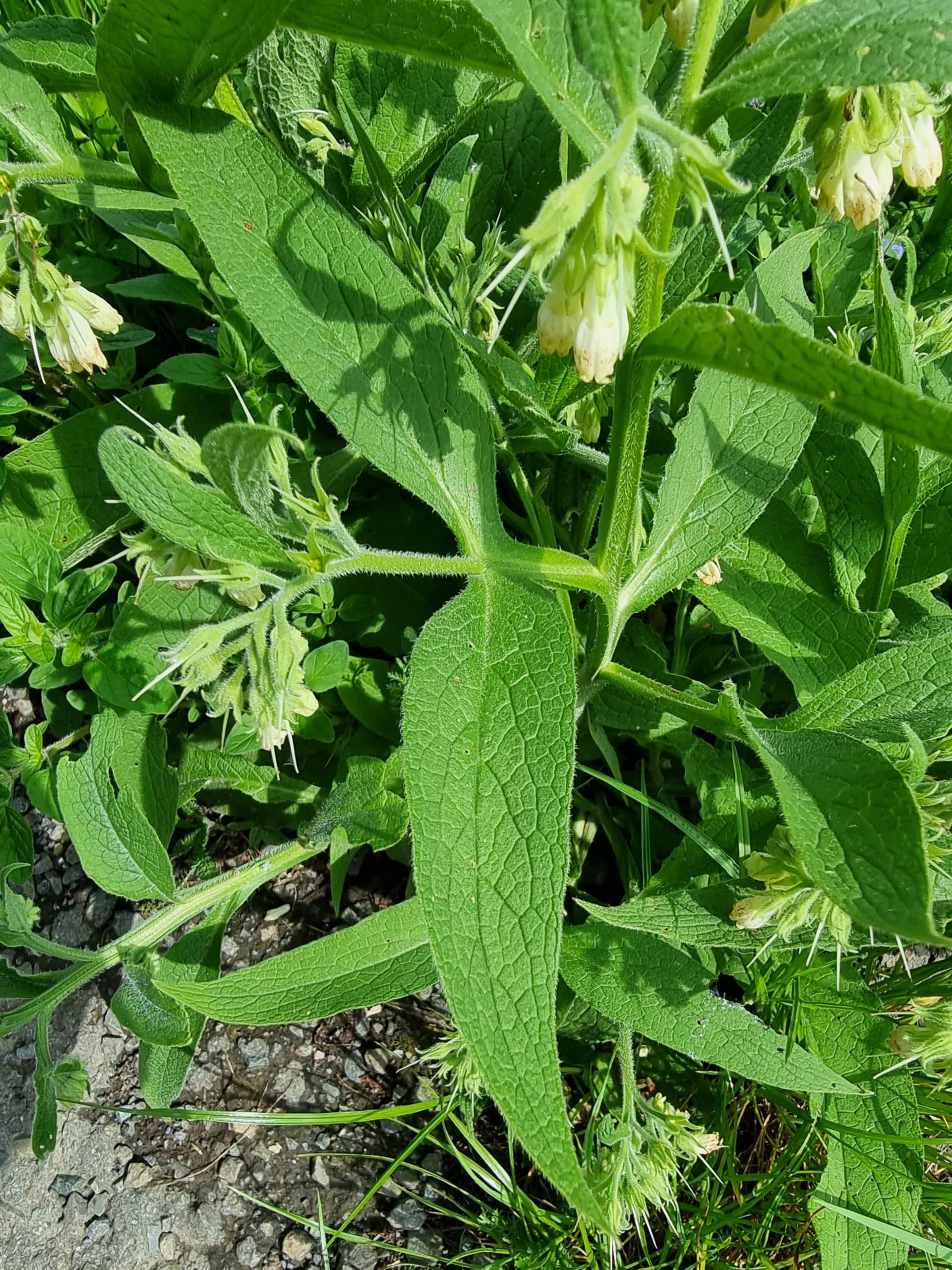

Cela dit, pour identifier rapidement, vous pouvez retenir que la plante et ses feuilles sont rêches au toucher et que ses fleurs sont en tube. Observez bien les photos.

Les feuilles et les tiges de la consoude

Les feuilles de la consoude officinale sont couvertes de poils raides, ce qui leur donne une texture rugueuse et velue. Elles sont également décurrentesSe dit de feuilles dont le limbe se prolonge le long de la tige. La feuille ne semble pas nettement séparée de la tige. jusqu’à la feuille du dessous. Elles mesurent jusqu’à 40 cm de long et 15 de large et sont de forme ovale lancéolée. Leur couleur est vert sombre. Elles sont alternesDes feuilles alternes sont placées alternativement le long de la tige. sur la tige.

La plante présente des tiges anguleusesPrésentant des angles aigus ou de forme prismatique si l'organe est allongé. ailéesSe dit d'un organe muni d'appendices ayant la forme d'ailes. et ramifiéesDivisée en plusieurs tiges secondaires. dans la partie supérieure.

N’hésitez pas à cliquer sur les photos pour les agrandir.

Les fleurs et les parties souterraines

Les fleurs de la consoude officinale sont regroupées en cymes scorpioïdesCourbée en forme de queue de scorpion, du fait que les ramifications successives se produisent toutes du même côté de l'axe. qui se déroulent progressivement au cours de la floraison. Ses fleurs tubulairesEn forme de tube et retombantes sont généralement de couleur violette, blanche ou rose, mesurant 1 à 2 cm de long. Elles fleurissent généralement entre avril et août.

Elles sont extrêmement mellifères et sont très appréciées des insectes. Les abeilles l’apprécient, mais rencontrent des difficultés pour accéder directement au nectar et au pollen en raison de la profondeur des fleurs. Les bourdons, qui possèdent des mandibules plus puissantes, jouent un rôle crucial en perçant la corolleEnsemble des pétales des fleurs, facilitant ainsi l’accès aux abeilles. La nature est bien faite, non ?

La consoude officinale développe un système racinaire imposant, avec des tiges souterraines épaisses et charnues.

Où pousse la consoude officinale ?

La consoude pousse principalement sur les sols riches, argileux à sablonneux, légèrement acides à basiques, et frais à humides. On la trouve dans les prairies riches en éléments nutritifs et en lisières de forêts. La plante est extrêmement rustique, capable de résister à des températures allant jusqu’à -30°C. Si bien qu’elle pousse aussi en Sibérie occidentale !

Elle est commune en France métropolitaine, mais est plus rare en région méditerranéenne.

Consoude officinale : les recettes

Veillez à aussi lire la partie concernant la toxicité de la consoude avant de la consommer.

En cuisine, la consoude officinale est parfois classée parmi les légumes oubliés. On peut consommer ses jeunes feuilles crues. Plus âgées, il vaut mieux les cuire. Elles ont d’ailleurs une saveur qui rappelle celle du poisson. Cette caractéristique particulière a donné naissance à des recettes créatives, notamment les filets de consoude, qui sont des beignets réalisés avec deux feuilles de consoude collées ensemble, évoquant le goût du poisson. Ces beignets peuvent être servis avec du citron pour une entrée originale.

La recette des beignets de consoude est assez simple et consiste généralement à tremper les jeunes feuilles de consoude dans une pâte à beignets, puis à les frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

On peut aussi consommer ses jolies fleurs.

François Couplan rappelle dans son ouvrage le régal végétal que les racines de consoude ont été consommées comme salsifis par le passé après avoir été cuites à l’eau. Leur saveur est toutefois fade.

Je vous partage à présent l’une des recettes de François Couplan publiée dans un ouvrage qui n’est plus édité :

Pâtisson farci à la consoude

Vous aurez besoin d’un pâtisson, un petit fromage de chèvre frais, 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive, une dizaine de feuilles de consoude de taille moyenne, 1 œuf, 2 gousses d’ail et du sel.

- Faites cuire le pâtisson à la vapeur pendant 40 minutes.

- Découpez un couvercle sur le dessus du pâtisson et évidez ce dernier.

- Mélangez la chair avec le fromage écrasé, l’huile d’olive, la consoude hachée finement, l’ail pressé et le sel.

- Farcissez le pâtisson de cet appareil, posez le couvercle et mettez au four 20 minutes.

Propriétés médicinales et bienfaits de la consoude officinale

La consoude officinale possède de nombreuses vertus médicinales reconnues depuis l’Antiquité. Elle est notamment particulièrement réputée pour ses capacités à accélérer la guérison des plaies, des brûlures, et à consolider les fractures grâce à la présence d’allantoïne, un composé qui stimule la multiplication cellulaire. C’est la plante qui soude. Elle renferme également des mucilages, des tanins et des alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale.. On trouve en moyenne 6 grammes de protides dans 100g de feuilles fraîches.

Un peu d’histoire

Dioscoride (au Ier siècle) la prescrivait sur les hémorroïdes et les crachements de sang ; Fernel (au XVIe siècle) a conçu un sirop réputé très efficace sur les maladies de poitrine ; le médecin anglais Macalister (en 1912) l’utilisait en infusion très concentrée sur les ulcères difficiles à soigner. Ce n’est que plus tard que des analyses ont mis en évidence la présence d’allantoïne.

Quelques mots sur l’allantoïne

L’allantoïne est réputée pour ses effets cicatrisants, calmants et apaisants. Elle est également connue pour stimuler les tissus endommagés afin de former de nouveaux tissus et favoriser la division cellulaire, ce qui la rend utile pour la guérison de la peau endommagée. En outre, l’allantoïne est hydratante, maintenant le film hydrolipidique cutané et rendant la peau souple et douce. Elle possède des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, ce qui la rend idéale pour lutter contre les irritations cutanées.

Dans le contexte des fractures, l’allantoïne joue un rôle important en accélérant la consolidation des os et en aidant à la formation de nouveau tissu osseux nécessaire à la guérison des fractures. Cette molécule est en effet reconnu pour ses fonctions similihormonales et ses propriétés d’accélérateur de la multiplication cellulaire, ce qui la rend utile particulièrement utile dans le soin des fractures.

Des études ont montré que l’application d’onguents à base de consoude sur des entorses de la cheville est aussi efficace qu’un gel médicamenteux à base d’ibuprofène, et que la consoude accélère la guérison des plaies superficielles.

Les autres propriétés médicinales de la consoude

La consoude aide à soulager les douleurs articulaires, les rhumatismes, les contractions musculaires, ainsi que les inflammations de la bouche. L’effet astringent contribue également à réduire les saignements, les sécrétions excessives de la peau, les diarrhées légères.

La consoude possède des propriétés adoucissantes qui calment et détendent les tissus enflammés, utiles dans le traitement des affections cutanées comme l’eczéma, le psoriasis, et les piqûres d’insectes.

Utilisations en usage externe

On peut utiliser sa racine fraiche une fois épluchée, lavée, ébouillantée et broyée. L’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi indique qu’une décoction concentrée de 200 g de racine sèche par litre d’eau donne également de bons résultats.

Pour la petite histoire, les nourrices réalisaient une cavité de la taille d’un dé à coudre dans la racine de consoude pour y placer le mamelon gercé. Il est aussi possible d’appliquer en cataplasme une infusion concentrée de consoude en cas d’inflammations des organes génitaux. Vous pouvez retenir que la racine fonctionne bien pour tous les maux cutanés, qu’elle soit broyée fraiche, en baumes, pommades ou gels.

La consoude officinale est aussi toxique

Je ne veux pas vous faire peur mais même les légumes que vous consommez ont une certaine toxicité. Cela s’explique par la présence d’alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale.. Inutile donc de vous abstenir de consommer cette délicieuse plante si vous la rencontrez près de chez vous. Il faut toutefois veiller à ne pas en abuser.

Les alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale.

Les alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale. sont un groupe de substances chimiques naturellement produites par certaines plantes. Ces composés peuvent causer des dommages au foie lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, et certains sont également suspectés d’être cancérogènes. Les feuilles de consoude renferment 10 à 100 fois moins d’alcaloïdes que les racines : 0,003 à 0,02% dans les feuilles et 0,2 à 0,4% dans les racines selon François Couplan.

La toxicité des alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale. est principalement due à leur capacité à induire des lésions veino-occlusives dans le foie. Ces lésions sont caractérisées par une obstruction des petits vaisseaux sanguins du foie (sinusoïdes), ce qui peut conduire à une hypertension portale et à une insuffisance hépatique. Les alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale. sont en effet métabolisés par le foie en métabolites réactifs qui peuvent endommager l’ADN et les protéines des cellules hépatiques, entraînant une cytotoxicité et une génotoxicité. En outre, cette réaction peut conduire à la formation de tumeurs hépatiques et à d’autres formes de dommages hépatiques, y compris la cirrhose.

La consommation à ne pas dépasser par sécurité

Un travail de recherches et de compilation assez conséquent a été réalisé par Aymeric de Kerimel du site leveilsauvage. En conclusion, la dose à ne pas dépasser en prenant une marge de sécurité est de 69 g par jour de feuilles fraîches et 9 g/jour de racines pour une personne de 60 kilos.

Aymeric indique par ailleurs : « Si l’on considère la différence entre les jeunes petites et les vieilles grandes feuilles, une personne de 60 kg ne devrait pas dépasser la dose de 35 g pour les jeunes feuilles (environ 30 feuilles par jour) et 787 g (environ 87 feuilles par jour) pour les vieilles feuilles. Pour encore plus de marge de sécurité, on pourrait encore diviser la dose par 10 et donc arriver à une dose à ne pas dépasser de 9 vieilles grandes feuilles par jour.«

Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants ne doivent pas consommer la consoude officinale, ainsi que les personnes ayant des problèmes de foie. Les consommateurs réguliers d’alcool devraient également éviter par sécurité.

Ces articles peuvent aussi vous intéresser

Utilisations de la consoude officinale en jardinage

Si la consoude est très présente dans votre jardin, elle pourrait devenir une très bonne alliée.

La consoude en engrais naturel

La consoude officinale est particulièrement appréciée pour sa capacité à stimuler la croissance des plantes ainsi que leur floraison et fructification grâce à sa richesse en nutriments essentiels tels que le potassium, le calcium, le phosphore, et divers oligo-éléments. Elle est utilisée sous forme de purin, un liquide obtenu par la fermentation de ses feuilles dans l’eau. Ce purin est dilué (généralement à 10%) et utilisé pour arroser les plantes, favorisant ainsi leur développement et la production de fruits.

La consoude en activateur de compost

Le purin de consoude est également utilisé comme un activateur de compost. Il accélère la décomposition des matières organiques dans le compost, enrichissant ainsi le sol en nutriments bénéfiques pour les plantations. Cette utilisation ne nécessite pas de filtration du purin, permettant ainsi de conserver toutes les propriétés actives.

Comment faire le purin de consoude officinale ?

- Collectez environ 1 kg de consoude (feuilles, tiges, et fleurs). Assurez-vous de choisir des parties de la plante saines, sans traces de maladies ou de parasites.

- Hachez grossièrement les parties récoltées de la consoude pour augmenter la surface exposée, ce qui facilitera la fermentation.

- Placez les parties hachées dans un récipient non métallique pour éviter toute réaction chimique indésirable. Ajoutez 10 litres d’eau de pluie au récipient, car l’eau de pluie est généralement plus pure et moins chlorée que l’eau du robinet.

- Laissez le mélange fermenter pendant environ 10 à 15 jours. La température ambiante idéale pour une fermentation efficace est autour de 15°C à 20°C.

- Vous saurez que la fermentation est terminée lorsque le mélange cesse de produire des bulles et que la mousse blanche à la surface disparaît.

- Filtrez le purin à travers un tissu fin ou un bas nylon pour retirer tous les résidus solides et obtenir un liquide clair.

- Diluez le purin de consoude avant utilisation. Le dosage recommandé est généralement de 10% de purin pour 90% d’eau.

- Couvrez le récipient avec un couvercle perméable, comme un tissu ou un couvercle en bois, pour permettre l’échange d’air tout en empêchant les insectes et les débris de pénétrer.

- Remuez le mélange quotidiennement pour aider à libérer les gaz et favoriser une fermentation uniforme.

- Conservez le purin filtré dans des récipients opaques et propres, de préférence dans un endroit frais et à l’abri de la lumière directe du soleil pour maintenir sa stabilité et prolonger sa durée de conservation.

- Appliquez cette solution diluée directement au pied des plantes, en particulier celles qui produisent des fleurs et des fruits, comme les tomates et les cucurbitacées.

Carte mentale récapitulative

Consoude officinale : les risques de confusion

N’oubliez pas la règle essentielle de la cueillette de plantes sauvages : en cas de moindre doute, on ne consomme pas !

La digitale pourpre (Digitalis purpurea)

Il est possible de confondre la consoude officinale avec la digitale pourpre lorsque les fleurs de cette dernière ne sont pas visibles. 120 grammes de cette plante suffisent pour tuer un adulte. Utilisez donc vos sens pour ne pas vous tromper. Les feuilles de la digitale sont douces et sont couvertes de poils laineux. Je les utilise d’ailleurs comme papier toilette d’appoint. Les feuilles de la consoude officinale sont rêches, ce qui ne convient évidemment pas à cet usage…mais au moins, elles se mangent !

Les réponses aux questions les plus posées

La consoude officinale est présente naturellement dans les sous-bois, les taillis, les prairies humides européennes. Elle est également commune dans les zones humides comme les fossés, les bords de cours d’eau ou les lisières de sous-bois. Elle est très rare en région méditerranéenne.

La consoude pousse principalement au printemps. C’est durant cette saison que la nature redémarre et que les conditions sont idéales pour la plantation et la croissance de cette plante.

En engrais naturel, en activateur de compost et en répulsif. Lisez l’article pour en savoir plus.

Oui et non. La consoude officinale est comestible à petite dose. Elle contient en effet des alcaloïdes pyrrolizidiniquesAlcaloïdes possédant une structure pyrrolizidine formée de 2 cycles pyrroles. Ils sont produits par la plante comme mécanisme de défense et sont mutagènes et inducteurs de tumeurs du foie. En consommer conduit aussi à l’obstruction des veines du foie dont l’issue est souvent fatale. toxiques pour le foie. Lisez l’article pour en savoir plus.

Sources

– Couplan F. (2017). Le régal végétal – Reconnaître et cuisiner les plantes comestibles. 2017e éd. Vol. 1. Sang de la Terre, Paris, 528 p.

– Couplan F. (2018). La cuisine sauvage – Accomoder mille plantes oubliées. Sang de la Terre, Paris, 628 p.

– Couplan F. ; Dubouigne G. (2023). Le petit Larousse des plantes qui guérissent. Larousse, Paris, 1032 p.

– Lieutaghi P. (1996). Le livre des bonnes herbes. Actes Sud, Arles, 517 p.

– Moutsie, & Ducerf G. (2021). Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles. 3ème édition. De terran, Escalquens.

– Dumé G. ; Gauberville C. ; Mansion D. ; Rameau J.C. ; Bardat J. ; Bruno E. ; Keller R. (2018). Flore Forestière française – Plaines et Collines. CNPF, Paris, 2464 p.

– Luu C. (2021). 1 000 remèdes à faire soi-même. Terre vivante, Mens, 480 p.

– https://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/consoude.htm

– https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-foie-et-de-la-vésicule-biliaire/maladies-vasculaires-du-foie/syndrome-d-obstruction-sinusoïdale-du-foie

– https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-foie-et-de-la-vésicule-biliaire/maladies-vasculaires-du-foie/syndrome-d-obstruction-sinusoïdale-du-foie

– https://www.wikiphyto.org/wiki/Alcaloïdes_pyrrolizidiniques

– https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01675622

– https://www.leveilsauvage.fr/2017/07/24/peut-on-manger-la-consoude/

– https://www.lpg-uliege.be/français/la-plante-de-la-semaine/consoude/

– https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/efsa-assesses-health-impacts-pyrrolizidine-alkaloids-food

– https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/purin-de-consoude/

– https://www.jardiner-malin.fr/fiche/purin-de-consoude.html

– https://www.un-jardin-bio.com/consoude-jardin-permaculture/

– https://www.france-serres.com/blog/culture/consoude

– https://www.plantezcheznous.com/blog/consoude-engrais-vert-miraculeux/